九谷焼の製法

土を練り固めて焼いてつくる器を一般に陶磁器といいますが、このうち「陶器」は、粘土(土)を原料とし、比較的低温で焼かれるものです。厚手で重く吸水性があり、瀬戸焼、美濃焼、益子焼などが有名です。

一方、九谷焼が分類される「磁器」とは、ガラス質の長石・珪石を多く含む陶石(石)を原料とし、高温で焼成されるものです。素地は硬質で吸水性がなく、叩くと金属音がします。透かすと光を通す白色なので色絵が映えます。有田焼、京焼などがこれにあたります。ここでは、九谷焼の製法についてご説明します。

陶石を粘土状にしたものを、ロクロや型を用いて器などの形状に成形します。数日乾燥させて半乾きの状態になったら、器の高台(底)や縁仕上げなど細かい削りの仕上げをします。

素焼き窯に入れ、800℃前後で軽く焼き固めることで、器の強度が増し、後の作業が行いやすくなります。江戸前期の古九谷の時代は素焼きをしていなかったといわれます。

釉薬をかける前の素焼きの器に柄模様を描くことを「下絵付け」といいます。下絵付けの技法の一つである「染付(そめつけ)」は、「呉須(ごす)」というコバルトを含んだ顔料を用いて描かれます。

器の表面に均一に釉薬をかけます。釉薬は珪石や長石、石灰などを水に溶かしたものです。焼くとガラス質の膜となって陶磁器の表面を覆い、水分や汚れを吸収しにくくなるほか、美しい光沢がつきます。

約1300℃の高温で焼くと、器と釉薬がガラス化して磁器になります。器は硬く焼き締まり、地肌は白く、釉薬は透明になります。この状態のものを「白素地(しらきじ)」といい、かつては登り窯で焼かれました。また、下絵をつけた作品には、透明になった釉薬の下から藍色に発色した呉須の絵模様が現れます。

焼き上がった白素地の上に絵をつけることを「上絵付け」といいます。上絵用の呉須で輪郭線を描き、その上に赤、紺青、緑、黄、紫の和絵具(色釉)を盛るように配色します。和絵具は焼き物の絵付けに欠かせないもので、ガラスの粉に着色剤として鉄や銅、マンガンなどの金属を混ぜて作ります。焼く前と後では違う色になり、焼くと透明感のあるガラス質に変わります。和絵具は厚く盛り上げるほど濃い色になります。

錦窯に入れ、やや低温の800℃前後で焼くと、和絵具が溶けて美しい色のガラス質になり、磁器の表面に焼き付きます。金や銀の絵模様を描くときは、この後に描き加え、少し低い温度でもう一度錦窯で焼きます。

こうして九谷焼の焼成は、染付のように下絵のみで終わらせる作品でも2回、上絵を描く場合は3回、金や銀を使う場合は4回も焼き上げてようやく完成します。

(以上、九谷焼窯跡展示館の解説展示より引用)

九谷焼の様式

「九谷は絵付けを離れて存在しない」という言葉があるように、九谷焼の特色は何よりもその独特な色絵装飾にあるといえます。ここでは九谷焼の発祥地である加賀市一帯で制作された代表的な作品様式を紹介します。

青手(あおて)

九谷焼の起源である「古九谷」の代表様式でもあり、赤を用いず、緑、黄、紺青、紫の4色で器全体を重厚に塗り埋める大胆な意匠は、日本の色絵磁器の中でも異彩を放ちます。江戸後期に九谷焼を再興し、当地に窯を開いた吉田屋窯は、古九谷を彷彿とさせる青手を得意としました。同じ青手でも、古九谷は武人を思わせる豪壮さに溢れ、吉田屋は文人好みで優美と称されます。

色絵(いろえ)

九谷焼でいう色絵は、緑、黄、紫、紺青に赤を加えて5色を用いる「五彩手(ごさいで)」のことをさします。器の中心に中国風の山水や人物、花鳥風月などのモチーフを余白を活かしながら絵画的に描く華麗な様式です。古九谷の色絵は中国の踏襲にとどまることなく、日本画の構図を取り入れながら、独自の様式として完成されました。

赤絵

江戸後期には細描精緻な画風が好まれるようになり、赤の顔料で細かな描き込みをする赤絵は、吉田屋窯を継承した宮本屋窯の主工・飯田屋八郎右衛門により大成されました。その後の九谷本窯(大聖寺藩営)では、京から招いた名工・永楽和全が赤絵に金を加飾する従来の「金襴手(きんらんで)」の技法を改良し、金で主模様を描く技法へと発展させ、金襴手を九谷焼の様式として定着させました。

染付

染付は古くからある下絵付けの技法の一つで、中国の元の時代にはすでに高い水準に達していました。素焼きの器に呉須という顔料で絵模様を描き釉薬をかけて焼成すると、透明なガラス質に変化した釉薬の下から藍色に発色した絵模様が現れます・線描の強弱や塗りの濃淡により、藍一色でも豊かな表現が可能です。

大聖寺伊万里

明治から昭和にかけては、国内外からの需要に応えて伊万里風の作品が多く生産され、この地の九谷焼産業は隆盛を見せました。大聖寺地区に多く住んでいた赤絵は金襴手の優れた陶画工が、江戸元禄期の上質な伊万里焼を卓越した技工で模写したことから「写し物」の次元を超えると評され、九谷焼の一つの様式として確立しました。

(以上、九谷焼窯跡展示館の解説展示より引用)

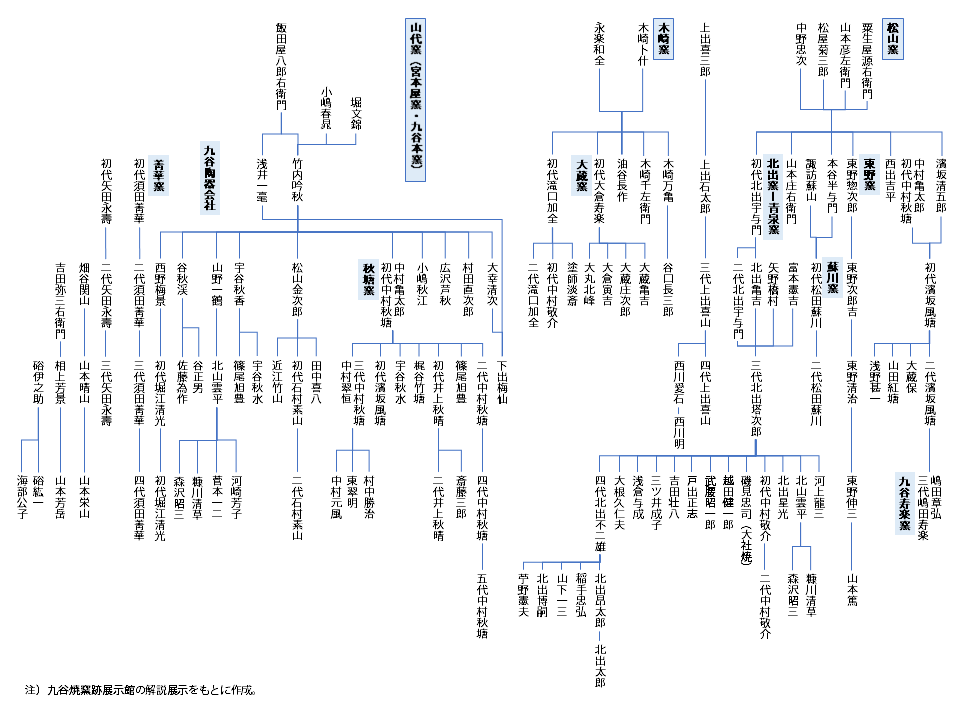

陶工・窯元の系譜

加賀九谷

九谷焼発祥の地である加賀九谷は、江戸後期、豊田伝右衛門が九谷古窯の脇に吉田屋窯を開き、これを山代温泉に移して以来、この吉田屋窯の流れを汲む山代窯の系統を中心に発展してきました。宮本屋窯、九谷本窯、九谷陶器会社・陶器本社、九谷寿楽窯という流れです。宮本屋窯の飯田屋八郎右衛門に学んだ竹内吟秋・浅井一毫兄弟が九谷陶器会社で腕をふるい、初代中村秋塘、初代須田菁華らを輩出しました。

もう一つは、小松の若杉窯の粟生屋源右衛門らを招き、大聖寺藩が主導した藩営の松山窯の系統です。濱坂清五郎とその子・初代濱坂風塘、東野窯を開いた東野惣次郎、北出窯を開いた初代北出宇与門らが著名です。北出窯は富本憲吉により青泉窯と改名し、三代北出塔次郎、四代北出不二雄の父子はともに金沢美術工芸大学の教授となり、多くの後進作家を育てました。

ほかにも、九谷本窯に招かれ、のち木崎卜什の木崎窯で作陶を続けた名工・永楽和全も忘れることはできません。その弟子・大蔵清七は寿楽と名乗って大蔵窯を開き、現在の九谷寿楽窯へとつながっていきます。

小松九谷

小松九谷のはじまりは、本多貞吉が能美郡花坂村(現・石川県小松市花坂町)で良質な陶石(花坂陶石)を発見し、近隣に若杉窯を開いたのがきっかけです。本多貞吉の薫陶を受けた主工の粟生屋源右衛門は各地の窯で活躍し、薮六右衛門は能美郡小野村(現・石川県小松市小野町)で小野窯を開きました。粟生屋源右衛門門下の松屋菊五郎は、蓮代寺窯を開いて青手古九谷の再興を目指しました。

明治期に入ると、松原新助が能美郡八幡村(現・石川県小松市八幡)で素地作り専業の窯を興して分業化を推し進めました。一方で、松屋菊五郎の子で上絵付工の松本佐平は、松原新助と連携して素地の供給を受けつつ、松雲堂を率いて「ジャパンクタニ」の輸出に尽力しました。

現代に下り、二代浅蔵五十吉が文化勲章を受章し、三代徳田八十吉は「彩釉磁器」で人間国宝に認定されました。両者とも松雲堂の系譜に連なる作家です。また、小松市高堂町の錦山窯では、「釉裏金彩」の第一人者・三代目吉田美統も人間国宝に認定されており、現代の小松九谷は、全国に名を轟かせる大作家の輩出エリアとなっています。

能美九谷

能美郡佐野村(現・石川県能美市佐野町)の斎田伊三郎は、若杉窯で本多貞吉に学び、全国各地で修行した後、若杉窯や小野窯で腕をふるいました。素地制作と上絵付けの分業化を早くから提唱し、郷里に佐野窯を開いて九谷焼の産業化を目指しました。金彩を二度焼きする赤絵は「佐野赤絵」と呼ばれ、現代もその技法は綿々と受け継がれています。

能美郡寺井村(現・石川県能美市寺井町)の九谷庄三も、若杉窯をはじめ再興九谷の諸窯で活躍し、やがて寺井村に絵付専業の工房を開きました。洋絵具を使った「彩色金襴手」の技法を確立し、「庄三風」と呼ばれるその精緻な画風は、「ジャパンクタニ」の代表格として九谷焼の躍進におおいに貢献しました。工房では多くの画工を抱え、初代武腰善平や中川二作といった、現代までその系譜が連なっていく名工を輩出しました。

金沢九谷

19世紀初頭、加賀藩は京焼の青木木米を招き、金沢の卯辰山に春日山窯を開いて再興九谷の先鞭をつけました。これが金沢九谷の始まりです。木米が京に戻った後は、加賀藩士の武田秀平が民山窯として受け継ぎました。任田屋徳右衛門・徳次父子は、春日山窯・民山窯それぞれの画工であり、赤絵細描に手腕を発揮しました。のちに山代の九谷陶器会社に招かれる初代諏訪蘇山は、任田屋徳次の弟子であり娘婿です。

明治に入ると、旧加賀藩士の阿部碧海が自邸内に錦窯を築き、陶器商の求めに応じて絵付をおこなう工場を営みます。任田屋徳次や旧加賀藩のお抱え絵師だった佐々木泉龍門下の画工らを雇い入れて優れた作品を数多く生産し、海外からも高い評価を得ました。

また、県都金沢には石川県勧業試験場や石川県立工業学校で陶画工の育成が行われました。指導にあたったのは、竹内吟秋や諏訪蘇山、板谷波山といった豪華講師陣でした。さらに、戦後になると、金沢美術工芸学校(のち金沢美術工芸大学)が設立されます。青泉窯の北出塔次郎・不二雄父子らが教授として学生を指導し、後進の作家を輩出しています。